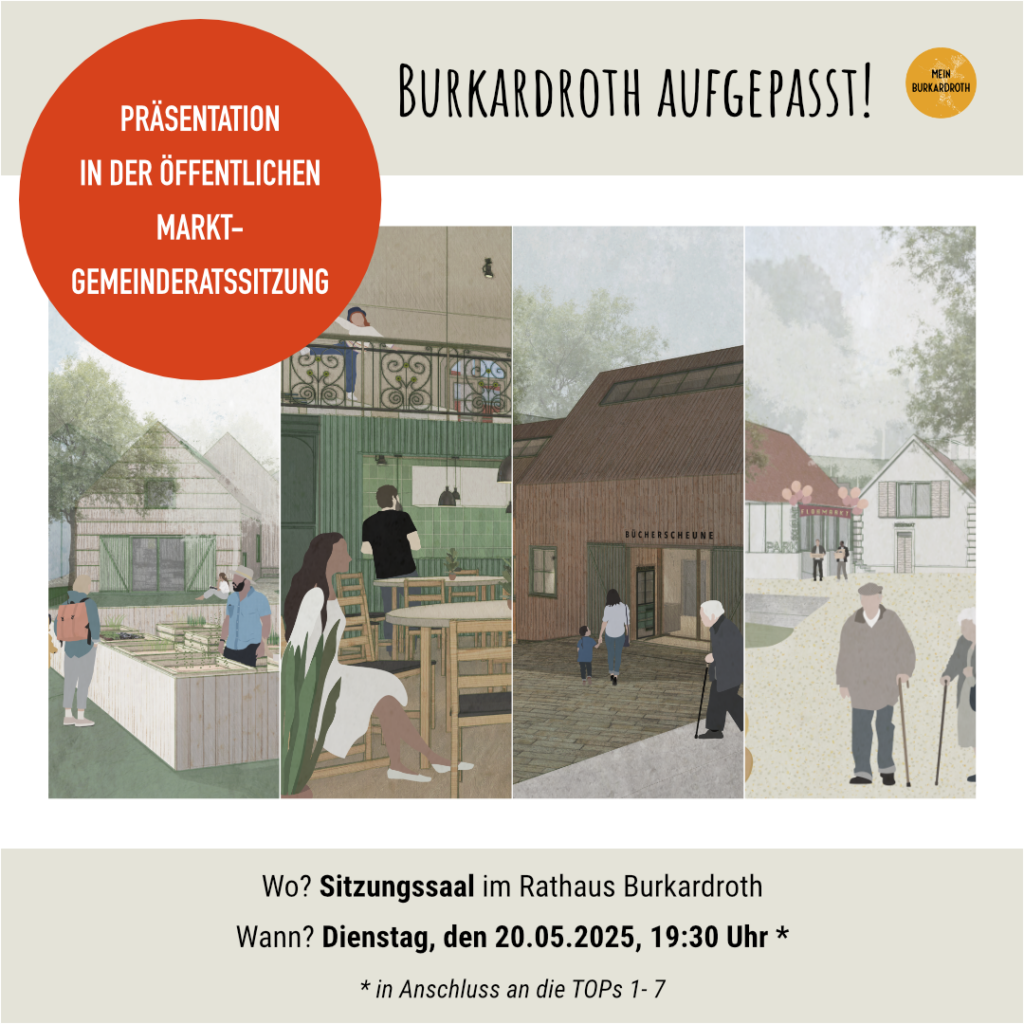

Präsentation in der öffentlichen Marktgemeinderatssitzung

Was ist eigentlich aus der Bürgerumfrage geworden?

Könnte man das nicht anders machen? Ich hätte da eine Idee!

Innenentwicklung, was ist das denn?

Ich wünsche mir einen Treffpunkt im Ort!

Lasst uns doch mal was anpacken!

Kommt vorbei zur Vorstellung der Masterarbeit in der öffentlichen Marktgemeinderatssitzung! Nächsten Dienstag, den 20.05.2025 ab 19:30 Uhr im Sitzungssaal des Rathaus Burkardroth.

Handlungsfeld 3 • Treffpunkt •

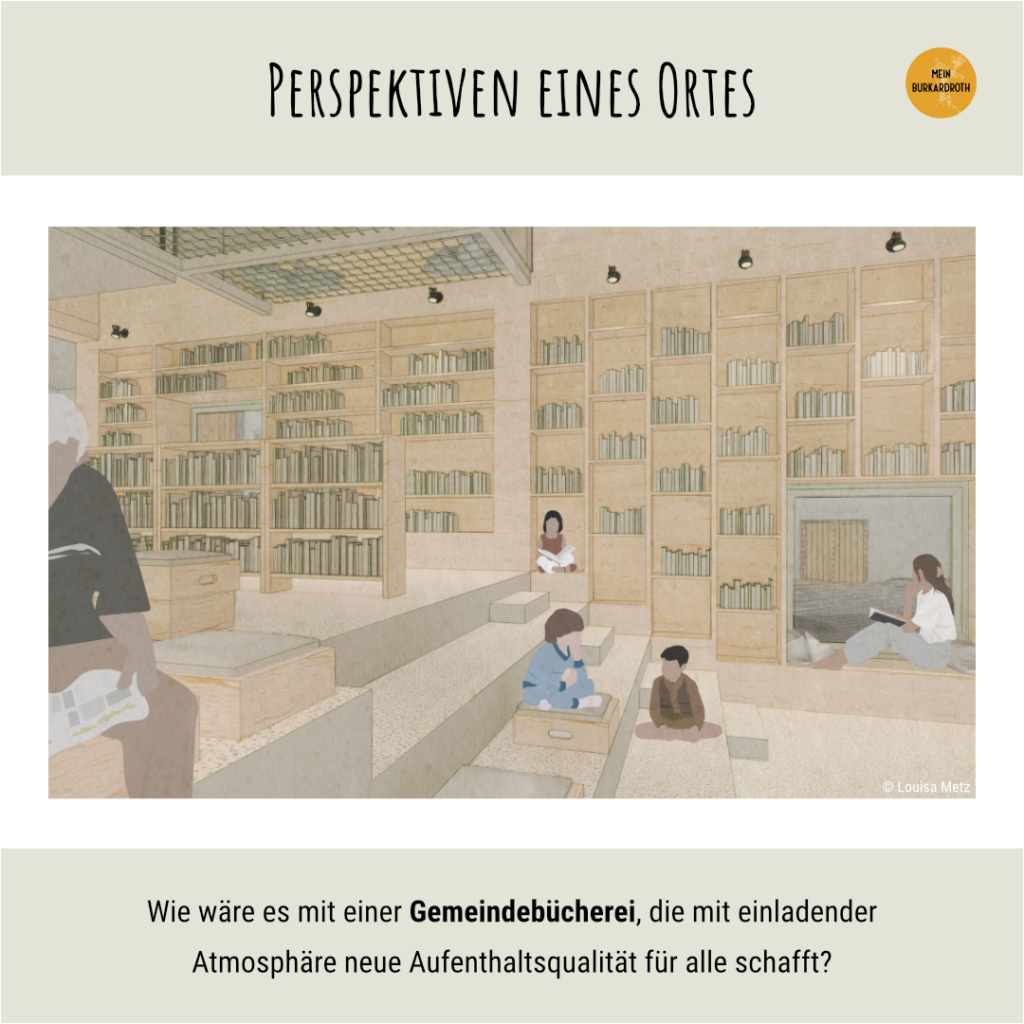

Wie wäre es mit einer Gemeindebücherei, die mit einladender Atmosphäre neue Aufenthaltsqualität für alle schafft?

Hier könnt ihr Tageszeitung lesen, Online-Recherche betreiben, lernen, Bastel-Nachmittage besuchen, Lese-Wettbewerbe ausrichten, Lesungen anhören, einfach mal die Ruhe genießen, Diskussionsabende abhalten, bei der Bibliothek der Dinge das ausleihen, was ihr nicht zuhause habt, entspannte Gespräche führen, durch die Saatgutbibliothek die Pflanzenvielfalt in eurem privaten Garten erweitern, oder als Schul- und Kindergartengruppe das Medium Buch besser kennenlernen.

Handlungsfeld 3 • Treffpunkt •

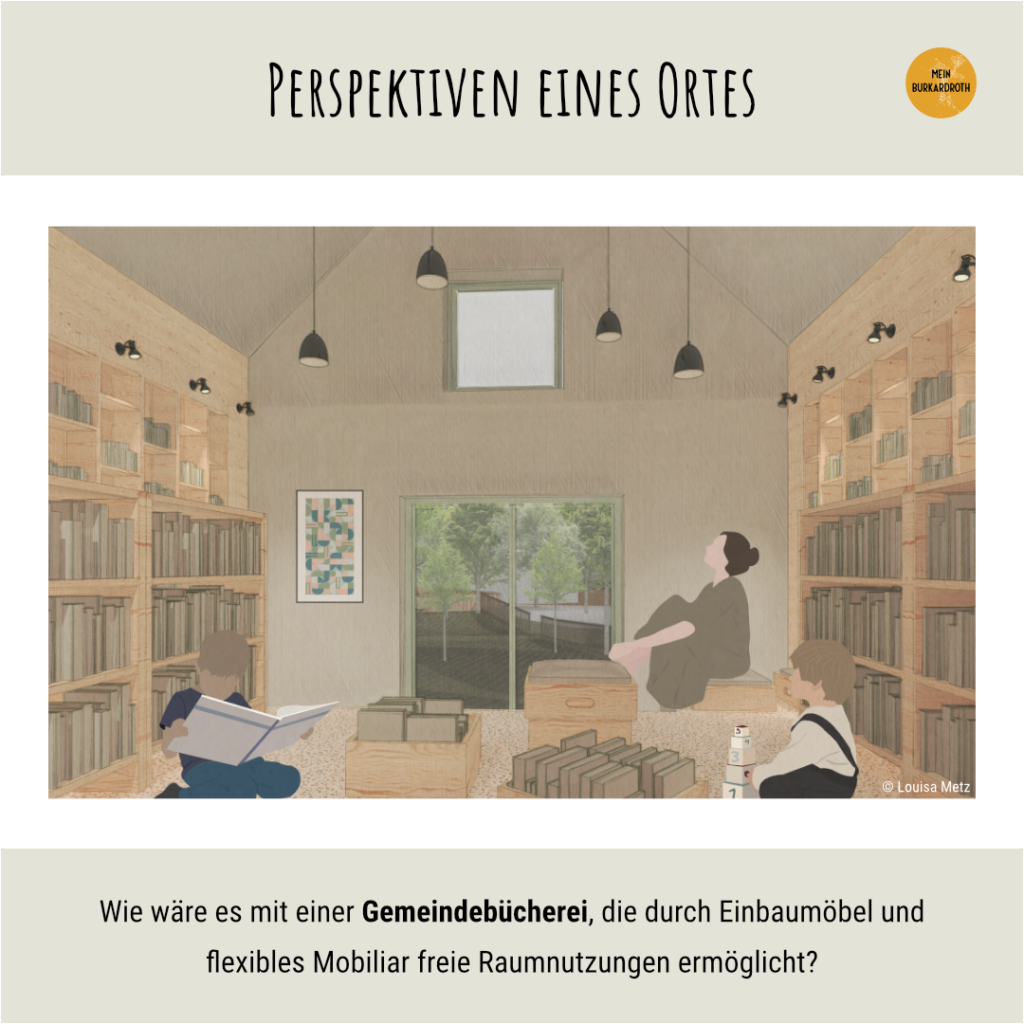

Die katholische öffentliche Bücherei Burkardroth erfüllt seit Jahrzehnten den Zweck der Medienausleihe. Dabei wird die Einrichtung allein durch das Ehrenamt getragen. Der Bücherbestand im Pfarrheim auf den 60 Quadratmetern wird mit Sorgfalt gepflegt. Viele Entwicklungsmöglichkeiten werden derzeit jedoch aufgrund von Platzmangel oder fehlenden Mitteln gehemmt.

Ein zeitgemäßes Büchereikonzept könnte der Einrichtung ein neues Gesicht verleihen und neben der Medienausleihe weitere Standbeine eröffnen. Durch modernes Mobiliar und ein flexibles Raumkonzept werden vielfältige Nutzungen möglich.

Wie wäre es mit einer modernen Gemeindebücherei, die durch Einbaumöbel und flexibles Mobiliar freie Raumnutzungen ermöglicht?

Handlungsfeld 3 • Treffpunkt •

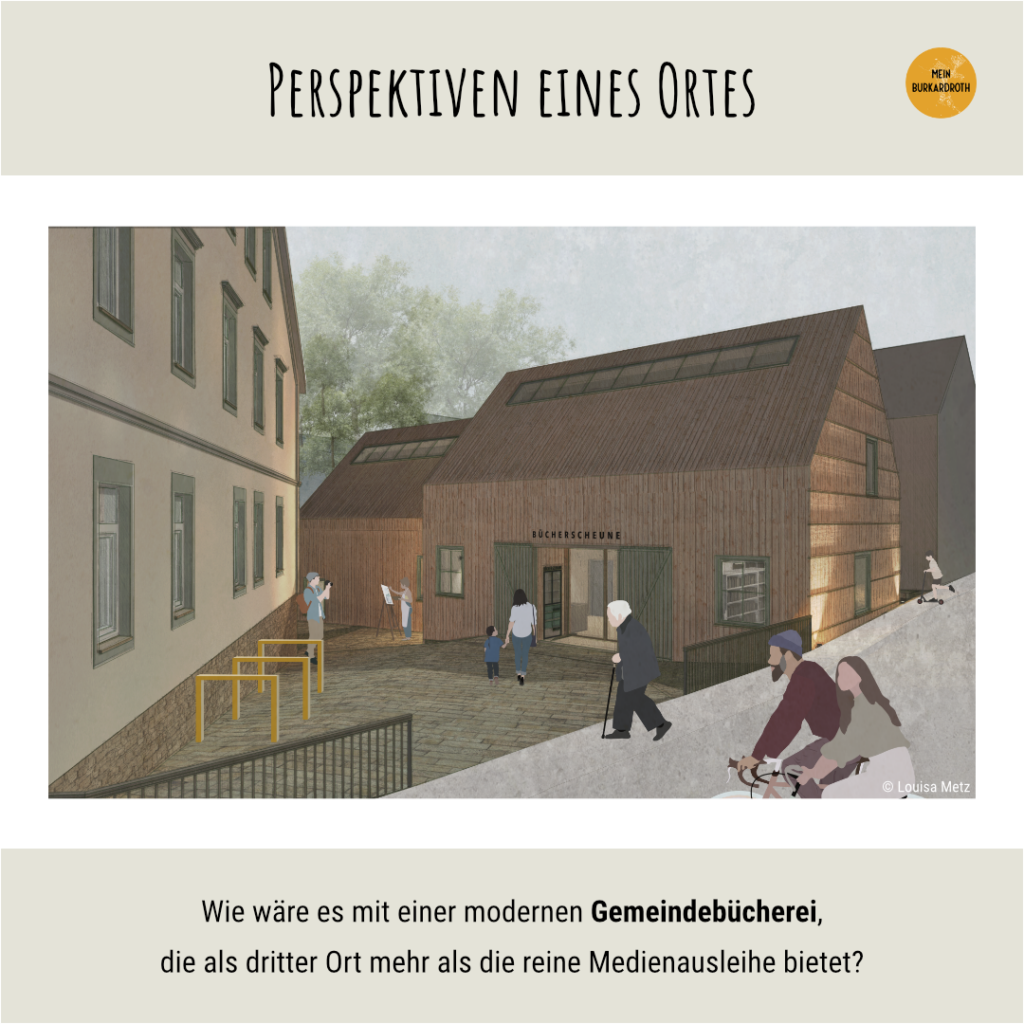

Das Thema Dritter Ort beherrscht die Fachkreise! Der vom Soziologen Ray Oldenburg geprägte Begriff schafft einen besonderen Mehrwert für die Gesellschaft. Während der erste Ort (Familienleben) und der zweite Ort (Arbeitsleben) nicht alle Bedürfnisse der Menschen abdecken können, ergänzt der sogenannte Dritte Ort als Begegnungsort die soziale Komponente. Die Menschen treffen sich in öffentlichen Wohnzimmern, an ihren Wohlfühlorten und kommen zum Austausch zusammen. Barrieren und Berührungsängste werden dabei abgebaut. Ein dritter Ort kann viele Gesichter haben – charmantes Potenzial hierfür bietet zum Beispiel eine Gemeindebücherei.

Wie wäre es mit einer modernen Gemeindebücherei, die als dritter Ort mehr als die reine Medienausleihe bietet?

Handlungsfeld 3 • Treffpunkt •

Wie wäre es mit einem barrierefrei zugänglichen Veranstaltungsraum, der vereinsunabhängig vielfältig genutzt werden kann?

Wie wäre es mit privaten und öffentlichen Feierlichkeiten in einem barrierefrei zugänglichen Raum?

Wie wäre es mit einem Saal, der in zum atmosphärischen Trauort wird?

Wie wäre es mit einer Fläche für Vereins- oder Fraktionssitzungen?

Wie wäre es mit Vorträgen, Seminaren oder Lesungen für ein breites Publikum über dem ehemaligen Tanzsaal des Wirtshauses?

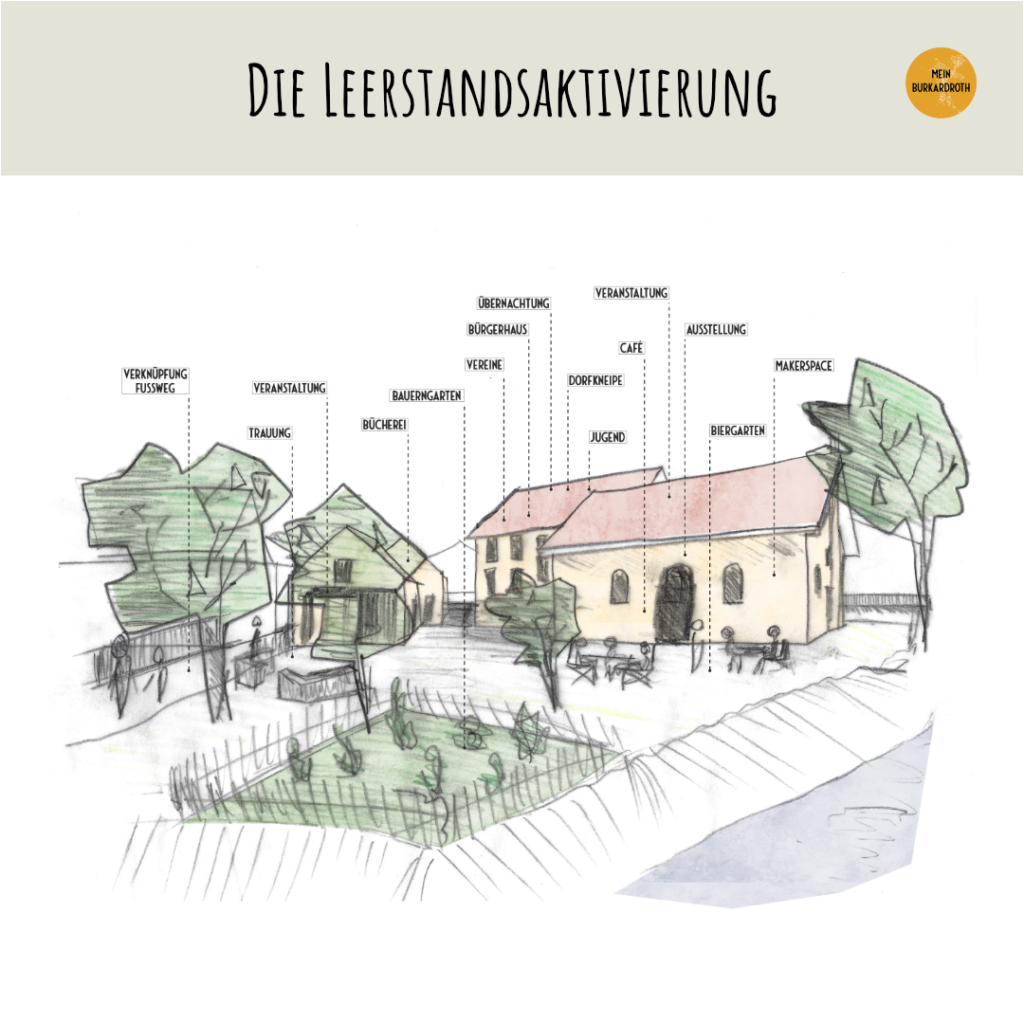

Handlungsfeld 3 • Treffpunkt •

Wie wäre es mit einer Dorfkneipe, die einen Ort für geselliges generationenübergreifendes Beisammensein schafft?

Die Gaststube – Das Herz des ehemaligen Wirtshauses: Nach Einstellen der Konzession wurden die Räume im Erdgeschoss noch als Verkaufsraum der Metzgerei und jahrzehntelang als Friseursalon genutzt. Seit 2016 steht das Erdgeschoss leer.

Nun soll die einstige Nutzung dem Zeitgeist entsprechend wieder einziehen.

Einer der häufigsten Wünsche der Bügerumfrage war eine „Dorfkneipe“. Nachdem auch im „Linus“ die Türen geschlossen sind, fehlt ein solcher Ort in Burkardroth.

Und dabei geht es um viel mehr als „Wo trinke ich heute Abend mein Feierabendbier?“ Es geht um die spontanen Begegnungen, das niederschwellige Beisammensein, das Zusammenrücken der Generationen. Ob für eine gemeinsame Runde Karten spielen, das gesellige Anschauen einer Sportübertragung, oder einfach ein unerwartet nettes Gespräch mit dem Tischnachbarn. Genauso natürlich auch für geplante Treffen wie Stammtische, Schafkopfabende, Diskussionsrunden, Fraktionstreffen, oder Vereinsversammlungen. Wenn die eigenen Räumlichkeiten zu klein werden, kann die Stube auch für private Feierlichkeiten gemietet werden.

Herausragende Beispiele zeigen: Eine Dorfkneipe kann heutzutage durch unterschiedliche Konzepte getragen werden: Bürgergenossenschaften, Vereine, unkomplizierte Selbstbedienung oder freiwilliges Engagement der Dorfbewohner.

Handlungsfeld 3 • Treffpunkt •

Der Saal des früheren Wirtshauses: Ein Ort, der vor goldener Energie nach außen hin nur so stahlen müsste. Wo einst Tanzabende abgehalten und Kirchweih gefeiert wurden, ist heute eine Staubschicht über das Inventar des über 100 Jahre alten Baus gezogen. Die Räumlichkeiten werden derzeit als private Lagerfläche verwendet.

Genau dieser dritte Ort, der er früher war, kann er wieder werden. Wie das in Zukunft aussehen könnte?

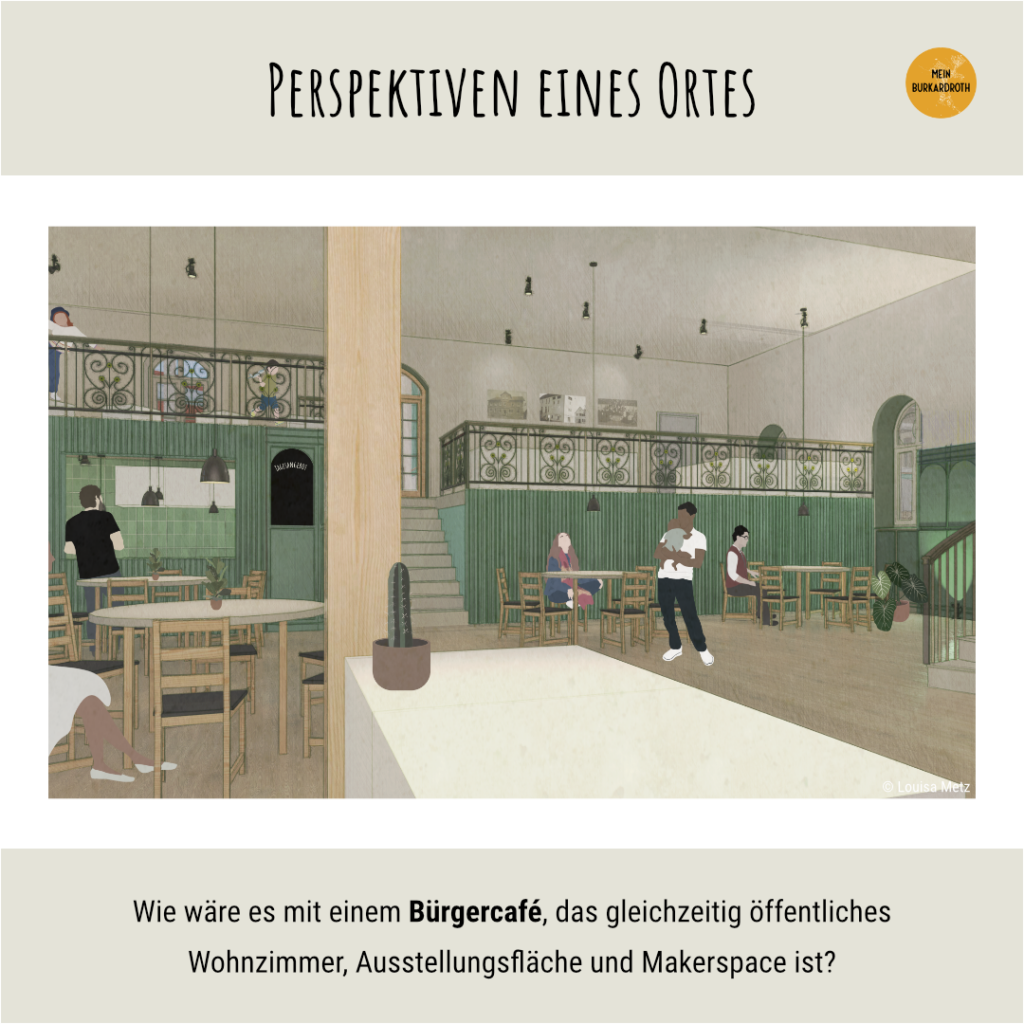

Ein Ort für zufällige Begegnungen und zum bewussten Verabreden. Ein Buch lesen und im Garten einen Kaffee trinken. Sich als Eltern zurückziehen und austauschen, bis der Bastelnachmittag der Kinder vorbei ist. Egal ob klein oder groß, hier kann man gemeinsam kreativ werden und malen, basteln, nähen oder werkeln. Es können Vorträge in gemütlicher Runde oder themenbezogene vhs-Veranstaltungen stattfinden. Ausstellungen, egal ob temporär oder dauerhaft, bringen spannende Gesprächsthemen ein und sorgen dafür, dass historisches und aktuelles Geschehen aufgearbeitet werden und nicht in Vergessenheit geraten.

Wie wäre es also mit einem Bürgercafé, das gleichzeitig öffentliches Wohnzimmer, Ausstellungsfläche und Makerspace ist?

Handlungsfeld 3 • Treffpunkt •

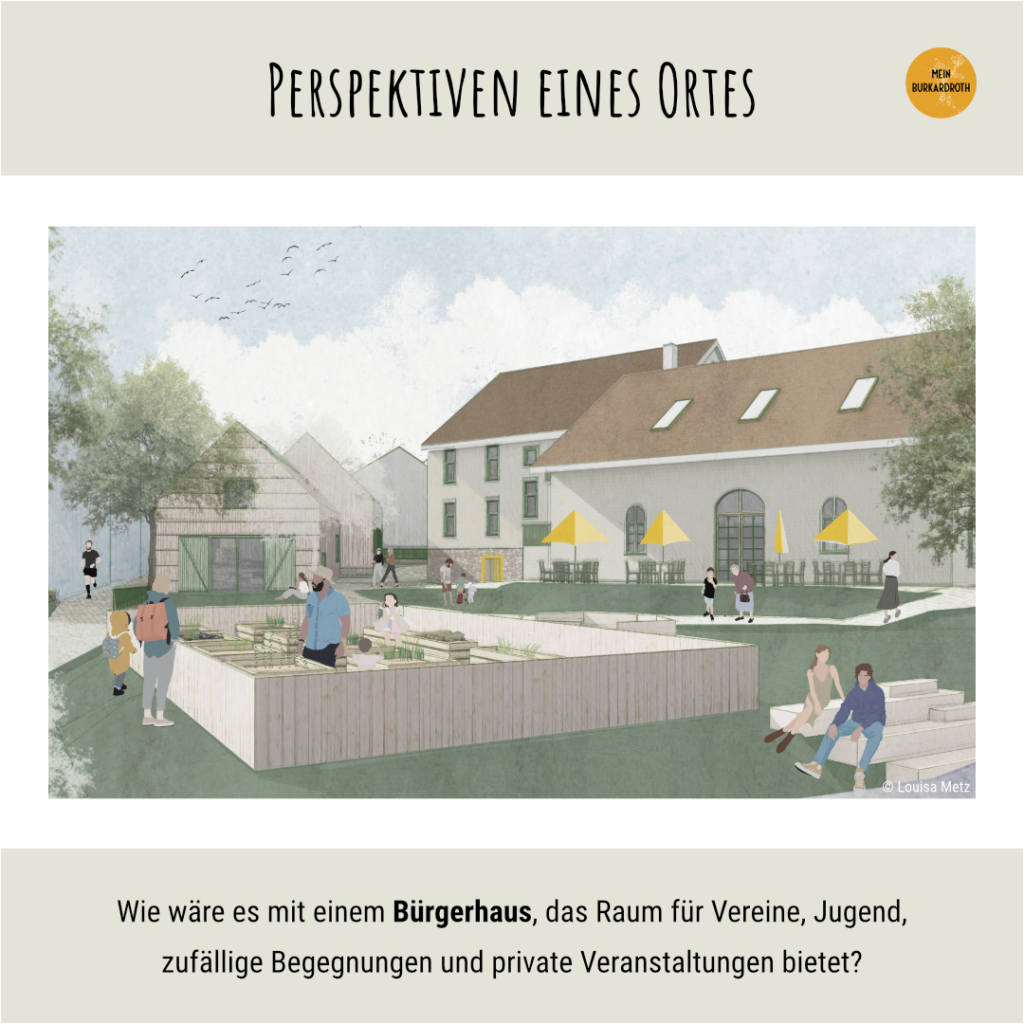

Wo trifft sich heute eigentlich die Burkardrother Jugend? Gibt es hier einen Raum, den man für private Feiern mieten kann? Kann es wirklich sein, dass es im ganzen Ort keine Gastronomieangebote mehr gibt? Wo sind denn die sozialen Treffpunkte in Burkardroth?

Wie wäre es mit einem Bürgerhaus, das Raum für Vereine, die Jugend, zufällige Begegnungen und private Veranstaltungen bietet?

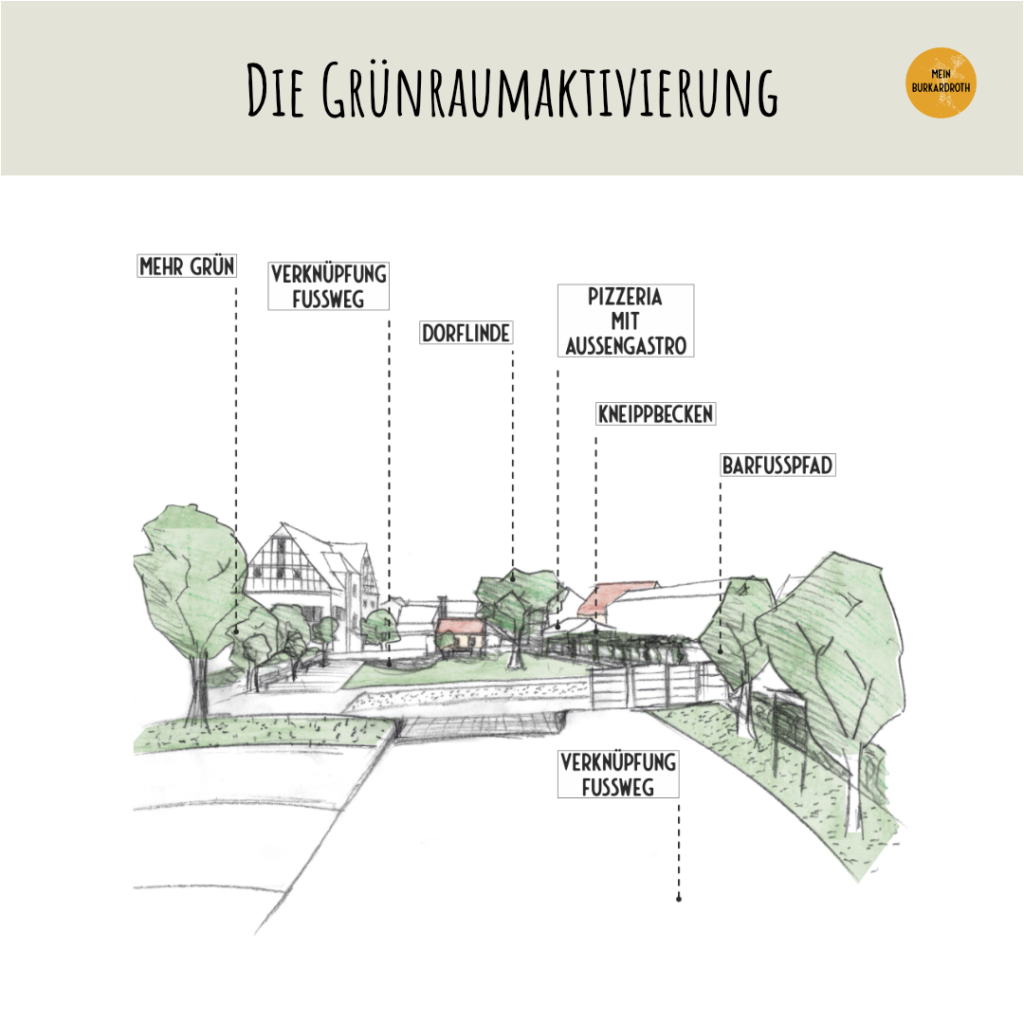

Handlungsfeld 2 • öffentlicher Freiraum •

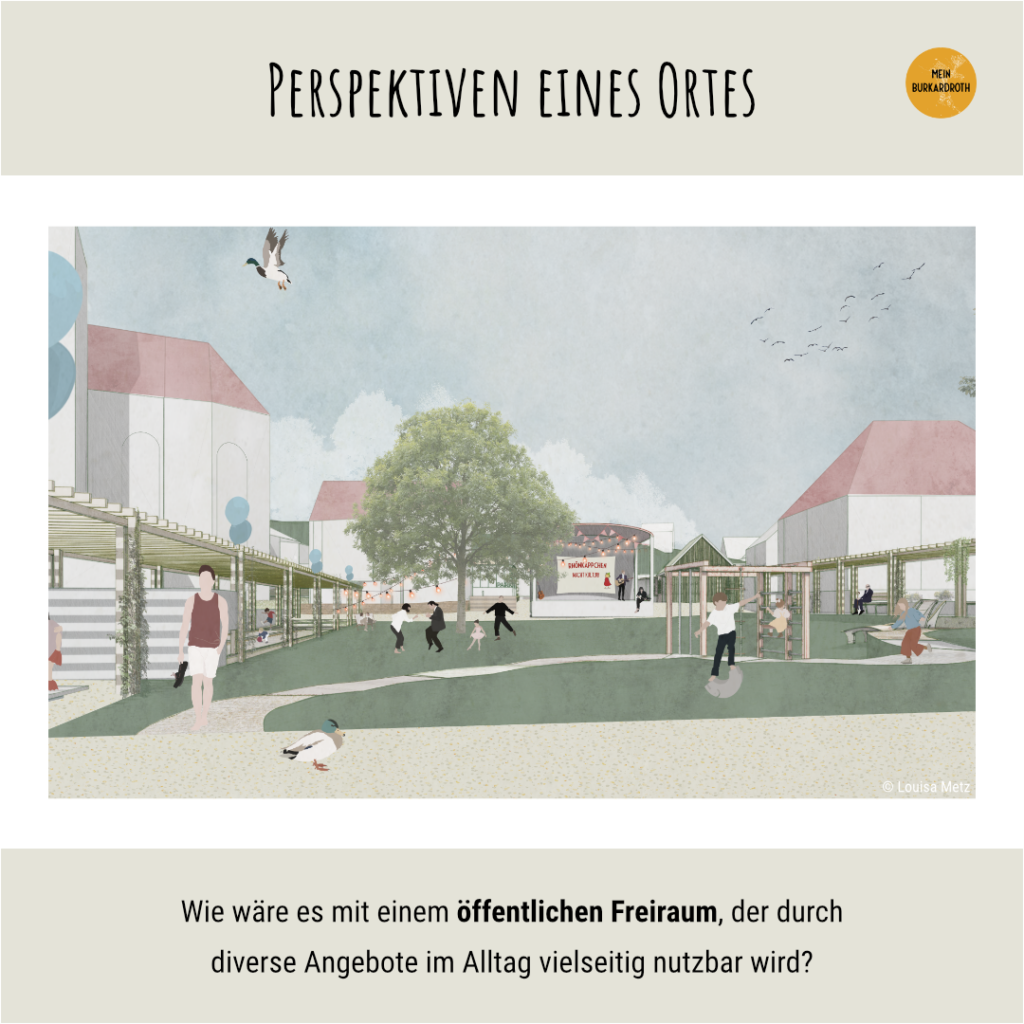

Wo kann ich hier einen öffentlichen Freiraum finden, der vielseitig nutzbar ist? Wäre es nicht schön, wenn wir zusammen einen lebendigen Treffpunkt schaffen könnten, der für alle Generationen attraktiv ist? Wie könnte ein Dorfkern gestaltet sein, in dem Grünflächen und soziale Begegnungsorte eine zentrale Rolle spielen? Wäre es nicht gut, wenn unser Fußwegenetz noch weiter ausgebaut wird? Gibt es hier irgendwo einen Ort, an dem die Mobile Bühne der Allianz Kissinger Bogen aufgestellt werden kann? Warum gibt es denn auf der Gerberwiese keinen schattigen Bereich? Wäre es nicht großartig, wenn wir gemeinsam einen Freiraum entwickeln könnten, der sowohl Erholung als auch Kultur und Bewegung ermöglicht?

Wie wäre es mit einem öffentlichen Freiraum, der durch diverse Angebote im Alltag vielseitig nutzbar wird?

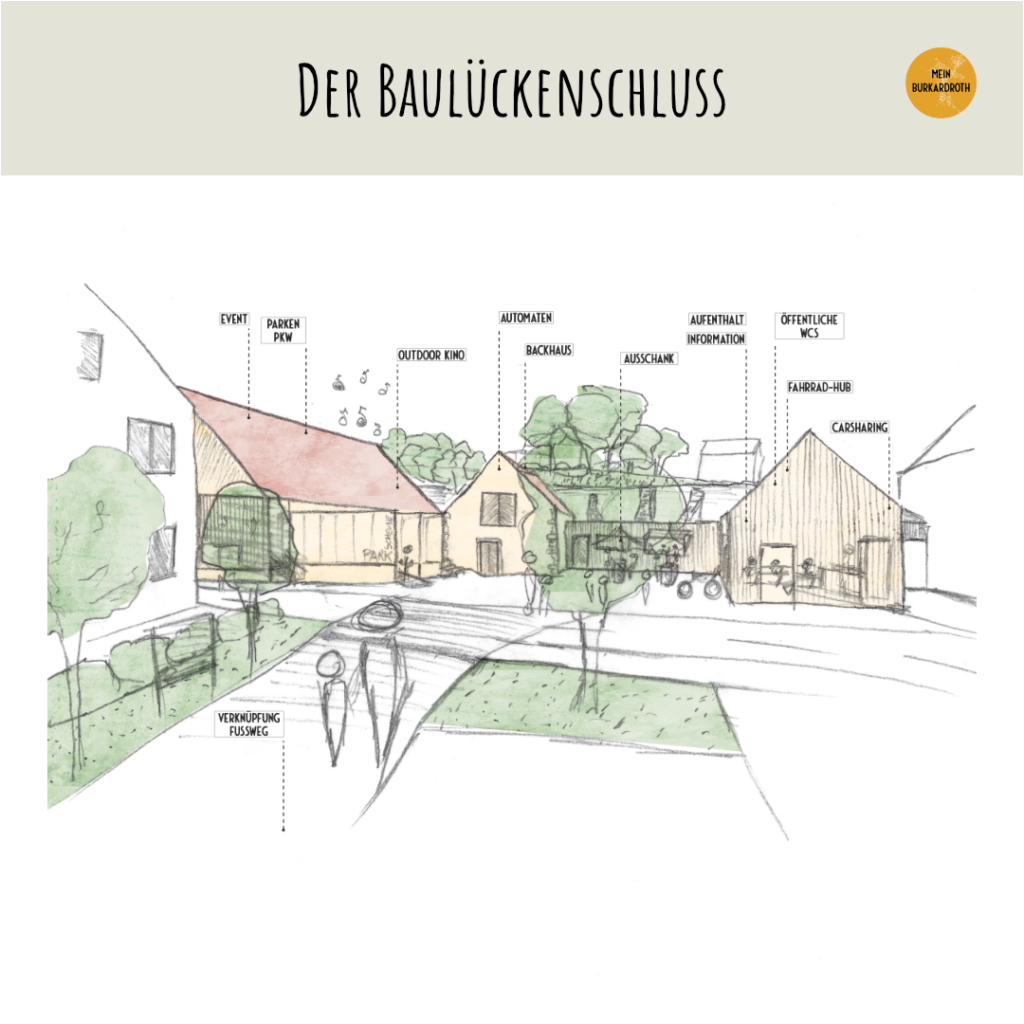

Handlungsfeld 1 • Mobilität und Event •

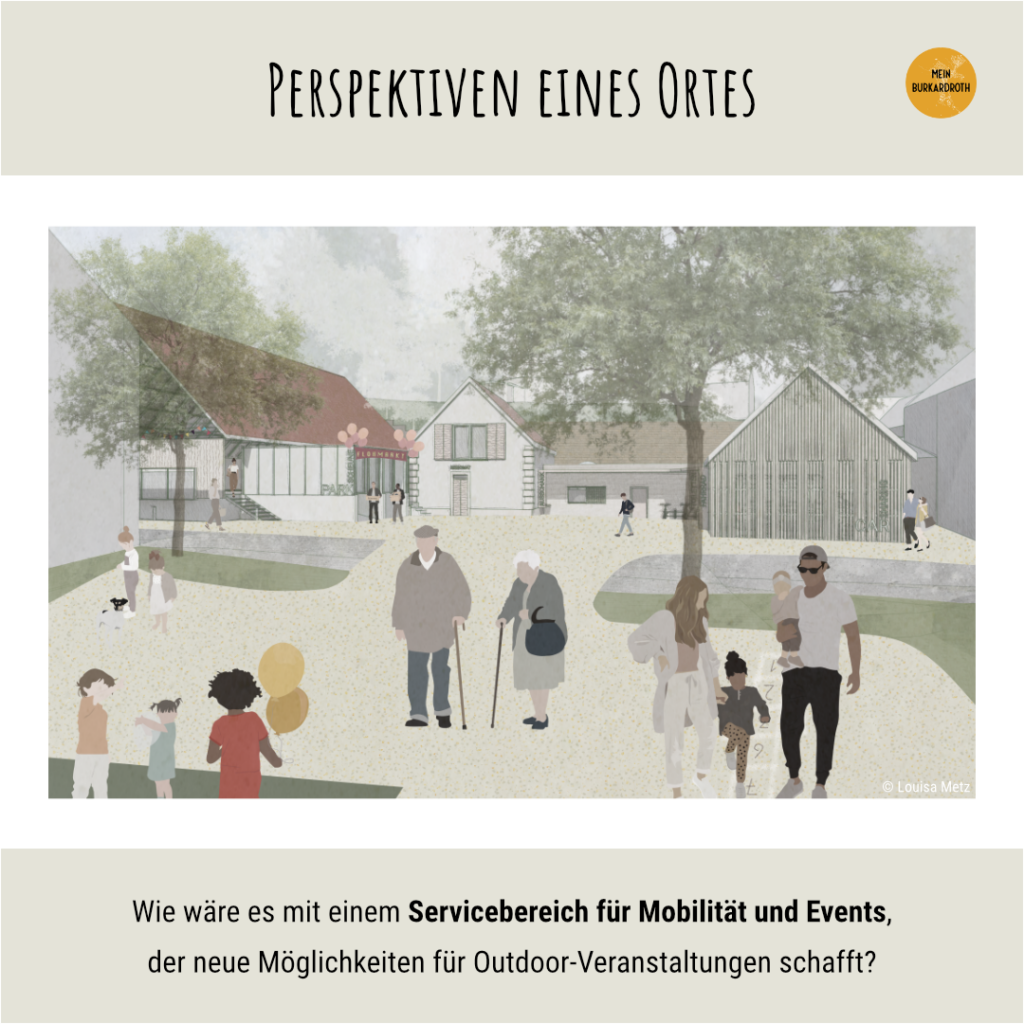

Wo können wir bei schlechtem Wetter das Marktfest feiern? Wie organisieren wir die Verkostung? Wo kann ich als Wanderer oder Radfahrer eine kurze Pause machen? Wo kann ich mein E-Bike aufladen? Können wir auch neue Veranstaltungen und Angebote in Burkardroth etablieren? Gibt es hier irgendwo eine öffentliche Toilette?

Wie wäre es mit einem Servicebereich für Mobilität und Events, der neue Möglichkeiten für Outdoor-Veranstaltungen schafft?

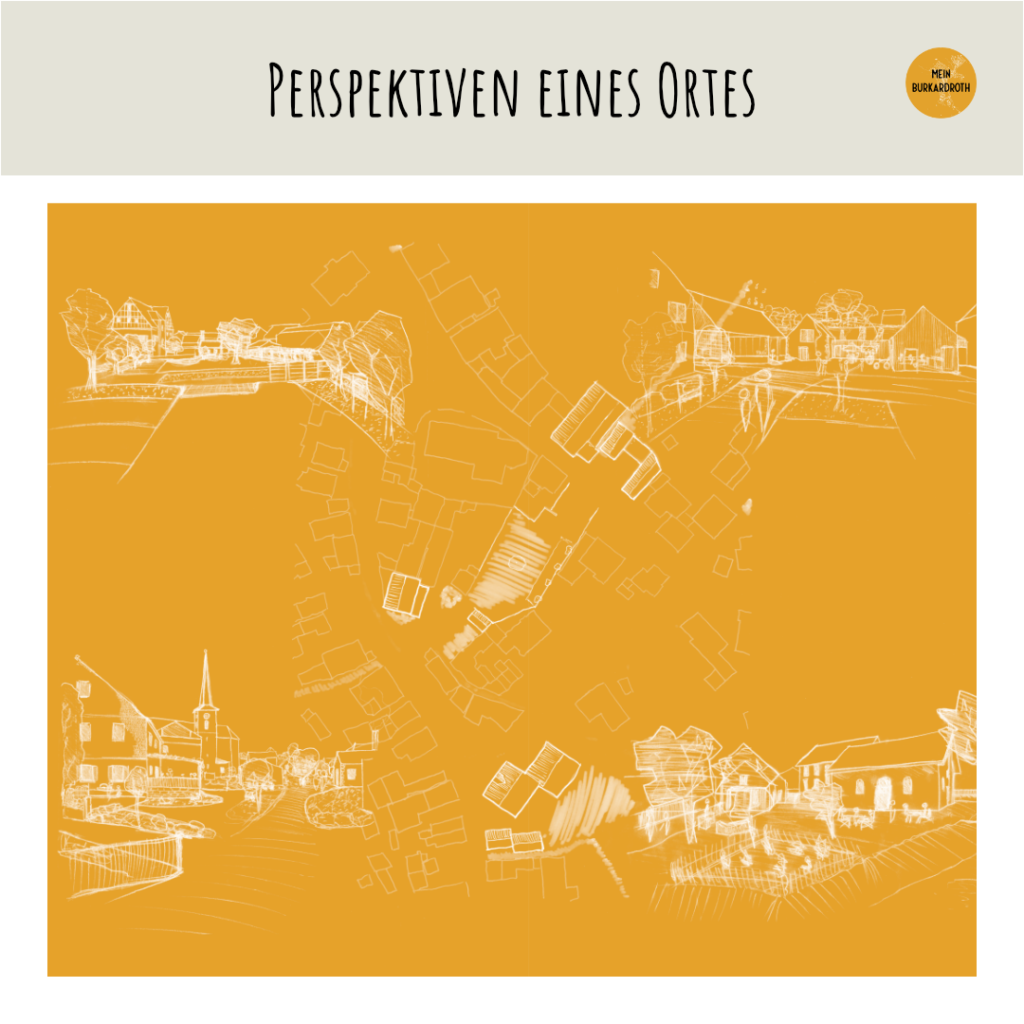

Perspektiven eines Ortes

Wie können sich unsere heutigen Alltagsorte transformieren? Wie wird aus der Brache ein lebendiger Raum? Wie wird aus dem großen alten Gebäude ein attraktiver Raum, den wir alle gerne besuchen wollen? Hierfür braucht es Perspektiven. Und das wörtlich, aber auch im übertragenen Sinn gemeint. Die folgenden Darstellungen zeigen Ideen der Zukunft auf. Projekte und Konzepte mit Weitsicht sind es, die unsere Heimat auch in Zukunft zum lebenswerten Ort machen.

Die Einzelmaßnahmen

Über 38 Einzelmaßnahmen sollen das Areal revitalisieren und den Ortskern mit neuer Qualität gestalten. Dabei sind die Maßnahmen in Abhängigkeit von Aufwendungen, Zeiträumen der Umsetzbarkeit und Prioritäten unterschiedlich einzuordnen.

Die Handlungszone als neue Ortsmitte

Die Handlungszone wird zum großen zusammenhängenden neuen Ortskern, der auch mit oder gerade durch die unterschiedlichen Qualitäten und Angebote voneinander profitiert und durch Synergieeffekte bereichert wird. Dabei greifen zahlreiche Einzelmaßnahmen ineinander.

Die konzeptionellen Maßnahmenschwerpunkte

Innerhalb der Handlungszone erhielten die drei Handlungsfelder auch konzeptionelle Schwerpunkte zugewiesen, die von zahlreichen Einzelmaßnahmen getragen werden. Die Herleitung der Schwerpunkte ergibt sich aus bestehenden oder vergangenen Ortsbezügen, sowie den herausgearbeiteten Missständen und Qualitäten.

1. Handlungsfeld: Was mit dem Gedanken der Parkscheune begonnen wurde, soll im Schwerpunkt „Mobilität und Event“ ausgebaut werden. Hier geht es um: Ankommen, Informieren, Aufladen, Feiern und Konsumieren.

2. Handlungsfeld: Die Gerberwiese behält ihren naheliegenden Charakter als öffentlicher Freiraum. Im Zentrum der Maßnahmen stehen Erleben und Informieren.

3. Handlungsfeld: Das ehemalige Wirtshaus „Zum Hirschen“ greift seine frühere Identität als Begegnungsstätte auf. Der Treffpunkt soll die Annäherung der Bevölkerung fördern und eine Möglichkeit zum Aufhalten, Treffen, Austauschen und Lernen schaffen.

Die (städte-)baulichen Maßnahmenschwerpunkte

Baulich werden hier drei wesentliche Maßnahmenschwerpunkte gesetzt:

- Baulückenschluss „Ganz schön leer!“

- Grünraumaktivierung „Ganz schön langweilig!“

- Leerstandsaktivierung „Ganz schön staubig!“

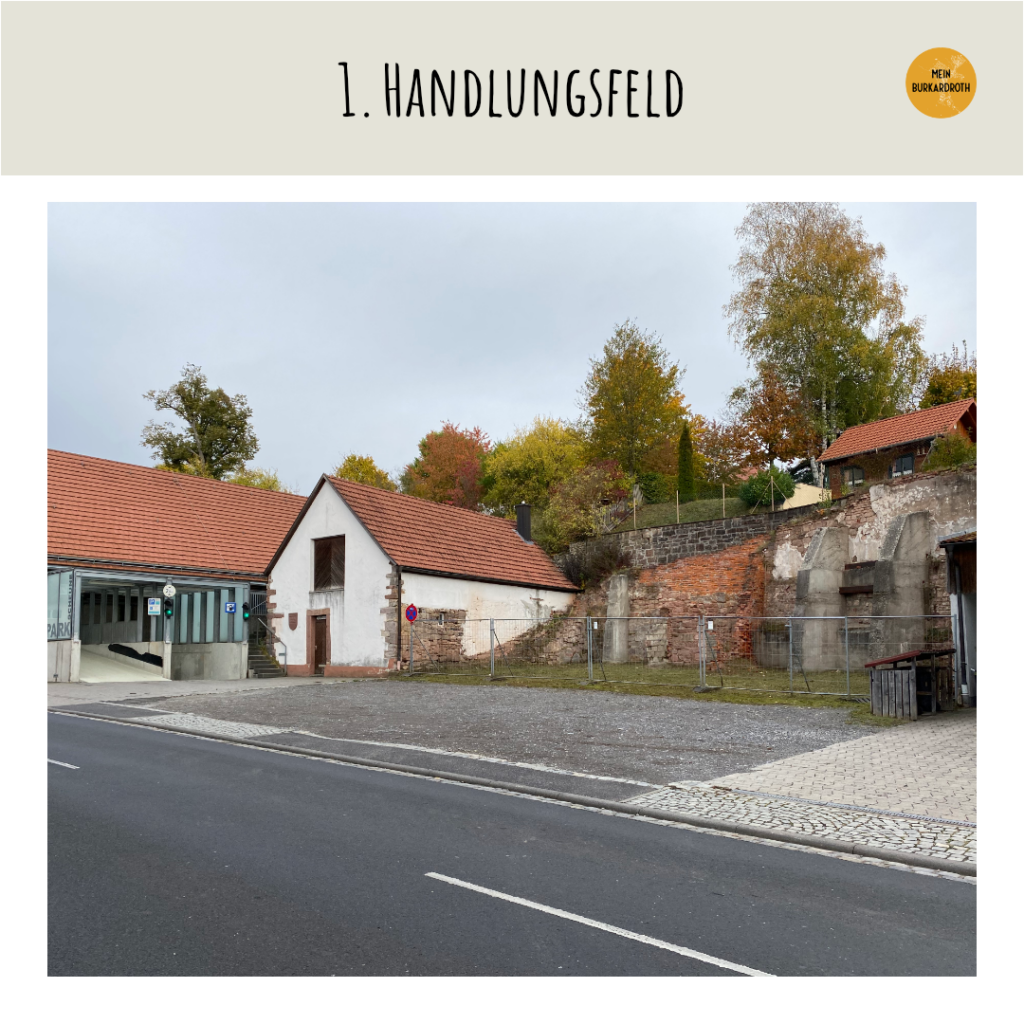

Am ersten Handlungsfeld soll neben der Parkscheune ein Baulückenschluss erfolgen, der die Brachfläche zwischen Gerberkeller und angrenzendem Privatgrundstück reaktiviert. Hier stand ehemals ein BayWa-Gebäude, das nach einem Brand im Jahr 2010 nicht mehr erhalten werden konnte und noch im gleichen Jahr abgebrochen wurde. Seit über 14 Jahren prägt das städtebaulich klaffende Loch mittlerweile das Ortsbild. Nachdem jetzt auch die Stützmauer im rückwärtigen Bereich statisch ertüchtigt werden muss, wird in dieser Zone der Handlungsbedarf dringlicher.

Die Gerberwiese, eine historische Grünfläche im Altort birgt viele Qualitäten. Im Rahmen der Dorferneuerung sind hier bereits 2006 Maßnahmen ergriffen worden, um den Bereich ansprechender zu gestalten. Dennoch fehlt es an Angeboten, die den öffentlichen Grünraum regelmäßig in den Alltag der Bevölkerung einbinden. Mit der Grünraumaktivierung soll mittels kleiner Interventionen die Attraktivität gesteigert werden.

Das ehemalige Wirtshaus „Zum Hirschen“ war einst das lebendige Zentrum des Ortsteils Zahlbach. Das Gebäude präsentiert sich mit seinem Bauvolumen noch immer stark im öffentlichen Raum, doch die goldene Energie, mit dem es aufgeladen ist, kennen nur noch wenige. Seit 2016 gehörte mit der Schließung des Friseurgeschäfts die letzte öffentlich zugängliche Nutzung der Vergangenheit an. Das Gebäude ist derzeit in Teilbereichen bewohnt. Es handelt sich damit um einen verdeckten Leerstand, bei dem große Flächen innerhalb der Gebäudehülle nicht genutzt werden. Gerade in diesem Beispiel wird das enorme Potenzial einer Reaktivierung deutlich.

Die Handlungszone

Innerhalb der städtebaulichen Analyse filterte sich gemeinsam mit der Umfrage nun die Handlungszone heraus. Im Konkreten gibt es drei Fokusräume, die durch die Handlungszone verbunden werden. Begonnen beim Gerberkeller führt der Aktivierungsbereich über die Gerberwiese hin zu einem verdeckten Leerstand. In der Ausarbeitung des Projektes wurden den Fokusräumen (städte-) bauliche und konzeptionelle Themenschwerpunkte zugewiesen, deren Umsetzung durch zahlreiche Einzelmaßnahmen geschehen soll.

Eine Reise durch den Ort

Die Bestandsaufnahme beinhaltete vor allem die analytische Dokumentation sämtlicher (städte-) baulicher Kriterien. Diese Erkenntnisse wurden in der städtebaulichen Analyse durch Qualitäten und Missstände ausformuliert.

Daneben galt es das Untersuchungsgebiet detaillierter zu erforschen – in der Historie, in seiner Entwicklung und all das zu ergründen, was auch zwischen den gebauten Räumen geschehen ist. Der „Genius Loci“ – der Geist des Ortes wurde dadurch greifbar. Aus diesen Wurzeln heraus entstand nun eine Grundlage, die als Wegweiser des künftigen Ortskerns dienen soll.

Die Bestandsaufnahme

Im Untersuchungsgebiet wurde daraufhin eine Bestandsaufnahme zu den dort befindlichen Gebäuden durchgeführt. Diese beinhaltet Baualter, (augenscheinlichen) Bauzustand, städtebauliche Wertigkeit, Dachlandschaft, Nutzungen, Geschossigkeiten, Verkehr und Freiflächen.

Damit können Erscheinungsbild und Struktur des Altorts abgebildet werden.

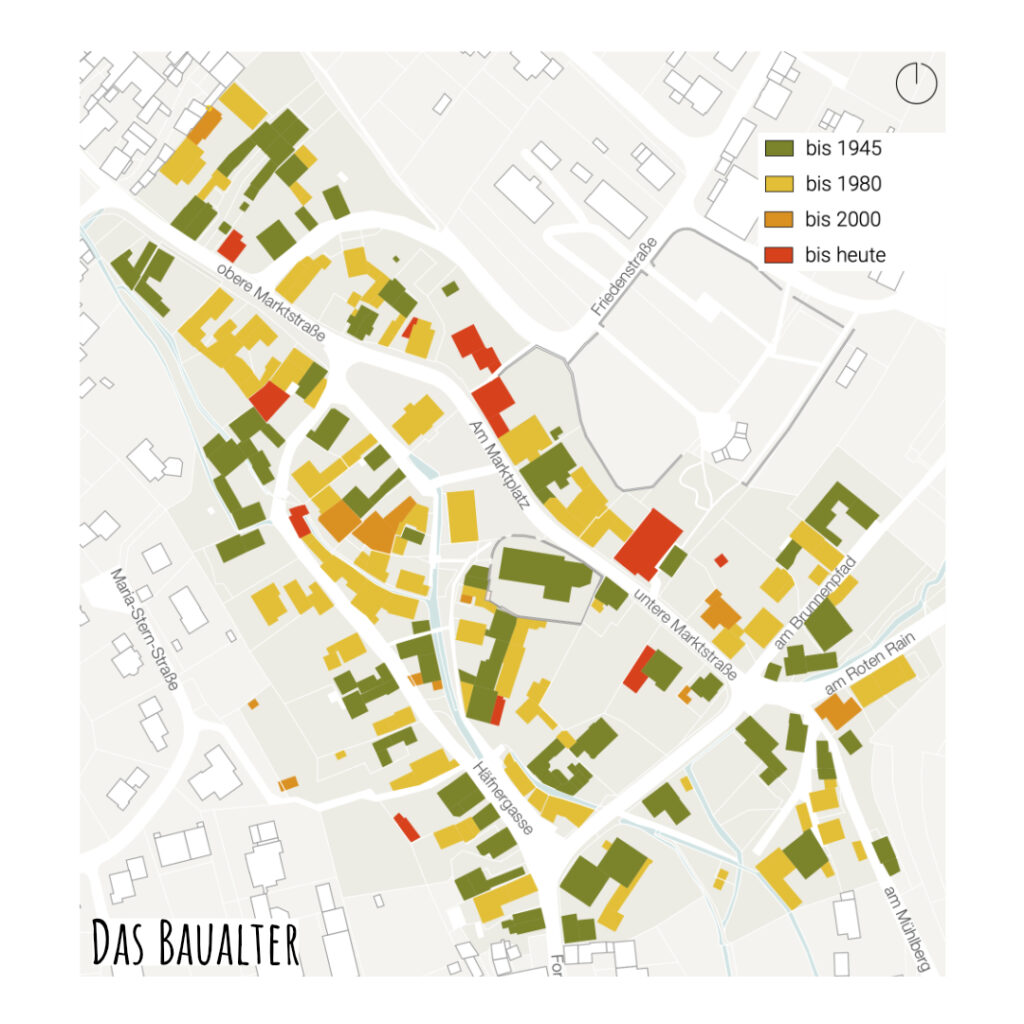

Beispielhaft sind hier Dachlandschaft und Baualter dargestellt.

Im Plan Dachlandschaft wird ersichtlich, wie sehr sich die historisch regionaltypische Dachstruktur der Satteldächer auch bei uns widerspiegelt. Im Zusammenhang mit dem Baualter wird deutlich, dass vor allem die jüngeren Bauten von der dominierenden Dachform abweichen. Öffentliche Bauten wie Rathaus und Gasthaus treten mit (Halb-)Walmdächern aus dem homogenen Bild ebenfalls hervor.

In Bezug auf das Baualter wird deutlich, wie heterogen das Gebiet im Altort ist. Insbesondere durch den wirtschaftlichen Aufschwung ab der Nachkriegszeit gab es in der sonst eher entwicklungsgeschwächten Region Rhön eine deutliche Steigerung des Wohlstandes und damit auch Mittel für gewünschte (bauliche) Veränderungen zur Verbesserung des Lebensstandards. Historische Bausubstanz findet sich demnach überwiegend in Nebengebäuden und vereinzelt in Wohngebäuden wieder. Ergänzt und ersetzt wurden bis heute auch einzelne Baukörper wie das Pfarrhaus und die Parkscheune.

Das Untersuchungsgebiet

Nach Analyse der grundlegenden Struktur und der historischen Entwicklung im Gesamtort wurde in zweiter Ebene ein kleinerer Betrachtungsrahmen für eine konkrete Bestandsanalyse abgesteckt. Das Untersuchungsgebiet wurde nach eigenem Ermessen festgelegt und erstreckt sich vor allem entlang der Hauptverkehrsader über den Altort Burkardroths von der oberen Marktstraße bis zur Forstmeisterstraße in Zahlbach. Im Zentrum der Betrachtung liegt damit der Marktplatz und seine erweiterte Nachbarschaft.

Der Schwarzplan

In der Untersuchung gibt es verschiedene Maßstäbe und Radien, die im Betrachtungsrahmen liegen und jeweils unterschiedliche Rückschlüsse auf den Untersuchungsort geben.

Wir beginnen mit der Weitsicht über Burkardroth und beleuchten den Gesamtort ganz fundamental mit dem Schwarzplan.

Dieser zeigt – wie sein Name schon sagt – alle Gebäude in schwarz. Dabei werden Straßen, Begrünungen, Dachformen, usw. ausgeblendet und der Planinhalt auf das Wesentliche reduziert. Zur besseren Orientierung sind hier in Burkardroth noch die Bachläufe eingefügt.

Was uns das verrät?

Erkennbar werden dadurch die Größe der Baukörper, ihre Bezüge zueinander, ihre bauliche Dichte, ihre Ausrichtungen sowie die dadurch entstehenden Fluchten. Aber auch das, was nicht dargestellt wird, gibt uns Aufschluss über Siedlungsstrukturen. Der Weißraum im Plan erzählt uns, wo es städtebauliche Aufweitungen gibt, wo es große Straßenräume gibt, wo sich die Dorfzentren abbilden und wie die Räume gefasst sind. Diesen starken Schwarz-Weiß-Kontrast macht man sich zu Nutzen und kann ganz abstrakt Dörfer und Städte lesen lernen. Liegt der öffentliche Raum im Fokus empfiehlt es sich, einen Weißplan zu erstellen, der – na wer ahnt es – diesen Kontrast umkehrt, dabei werden die Häuser weiß dargestellt und der umgebende Raum schwarz. Für unser Auge hat Schwarz eine größere Gewichtung in der Wahrnehmung, weswegen sich dann die schwarzen Bereiche in den optischen Vordergrund drängen.

In Burkardroth, Wollbach und Zahlbach sind die Altorte mit einer typisch fränkischen, dichten Bebauung der Zwei- bzw. Dreiseithöfe in Form der Straßendörfer entlang der Hauptverkehrsachsen (Forstmeisterstraße, untere und obere Markstraße, Rhönstraße) ablesbar. Neuere Siedlungen wie beispielsweise am Kirchberg sind viel weitläufiger und sehen viel regelmäßiger und geplanter aus.

Die Analyse

Analyse eines Dorfes. Wo fängt man da eigentlich an? Es gibt einige Instrumente und Methoden, mit denen man eine Bestandsaufnahme erarbeitet. Der Status Quo wird auf diversen Ebenen abgefragt und kann zunächst intern in einer städtebaulichen Ortsanalyse – rein äußerlich – bearbeitet werden. Im zweiten Teil werden Qualitäten bzw. Stärken und Missstände bzw. Schwächen ermittelt. Mögliche Zukunftsszenarien werden in jegliche Richtungen betrachtet und können Chancen und Risiken hervorbringen. Der zweite Arbeitsschritt kann auch mit Beteiligung der Bürger in Form von Befragungen und Workshops erfolgen.

Die SWOT-Analyse ist dabei ein gängiger Operator .

SWOT ist ein Akronym für:

Strengths = Stärken

Weaknesses = Schwächen

Opportunities = Chancen

Threats = Risiken

Die Themen

Der Fokus der Arbeit hat sich in den vergangenen Monaten nur unwesentlich verändert. Nur die Gewichtungen, die den einzelnen Themen zugesprochen werden, sind leicht angepasst. Dabei soll es vor allem um die Rhön als zentralen Lebens- und Kulturraum gehen, das soziale Miteinander des Dorflebens und die damit verbundenen Treffpunkte – alles unter Berücksichtigung der historischen Entwicklung bis heute und stets in Bezug zur Baukultur, von Siedlungsstrukturen über Bauweisen bis hin zum Ausdruck in der Gestaltung.

Ein Schwerpunkt ist das Entwerfen eines Zentrums, das unter dem Einfluss der gewonnenen Erkenntnisse eine zentrale Anlaufstelle werden soll, welches auf die Bedarfe der Bewohnerschaft eingeht.

Das Ziel

Nachdem die zunächst wenig motivierende Entwicklung akzeptiert war, kam ich zum Schluss, auch dieser Erkenntnis und den Schwierigkeiten mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Denn diese Herausforderung ist keine Seltenheit. Wie oft stehen Grundstücke leer, Gebäude verfallen und werden jahrelang in Privatbesitz verwahrt, wodurch die Innenentwicklung gelähmt wird.

Wie oft sind der Kommune die Hände gebunden, weil sie zu wenig Handhabung in der Verwaltung der Grundstücke hat, da ihr eigenes Grundstückskontingent auf ein Minimum reduziert ist und sie dadurch keine neuen Projekte anschieben kann?

Damit rückt auch ein neues spannendes Themenfeld in den Fokus der Arbeit. Ziel wird es nun sein, anhand des aufgeführten fiktiven Beispiels eine Handlungsstrategie zu entwickeln, die auch für ähnlich aufgestellte Kommunen im Hinblick auf ihre zukunftsfähige Innenentwicklung anwendbar sein soll.

Aufgabe 1

In der Realität sah es etwas anders aus: Bei näherer Betrachtung musste ich ein Grundstück nach dem anderen ausschließen, da einige (Standort-)Bedingungen nicht erfüllt werden konnten, die mein Vorhaben bedingte. Die Mehrheit der Grundstücke in der näheren Auswahl waren außerdem in privater Hand. Vielleicht lag es an dem zunächst wenig lukrativ wirkenden Angebot, vielleicht an der Befürchtung, dass daraus mehr entstehen könnte, vielleicht konnte man sich einfach nicht vorstellen, was diese theoretische wissenschaftliche Arbeit tatsächlich sein soll. Doch der größte Punkt, an dem es bei der Suche nach dem Grundstück scheiterte war Aufgeschlossenheit.

Aufgabe 1

Auf der Suche nach einem passenden Grundstück bzw. Gebäude, anhand dessen ich die aufgestellten Thesen, Herausforderungen, Defizite, Maßnahmen und Ziele meiner Arbeit beispielhaft aufzeigen wollte, bin ich bereits zu Beginn auf eine große unerwartete Hürde gestoßen.

Im Gegensatz zu manch anderer Abschlussarbeit beruht mein Vorhaben nicht auf einem konkreten Objekt, für das beispielsweise eine Nachnutzung gesucht wird. Stattdessen bin ich fest davon ausgegangen, dass ich sicherlich ein zentrales Grundstück finden würde, zu dem die entstehenden Ideen passen würden. Idealerweise würde daraus natürlich auch ein reales Projekt entstehen, das zumindest durch die ersten Ansätze meiner Masterthesis angestoßen worden wäre…

Was zuletzt geschah…

2023 bin ich mit der Formulierung meines Themas hochmotiviert in den Startlöchern gestanden. Trotz anderer Projektabgaben hatte ich richtig Lust, früh loszulegen und ganz viele verschiedene Schwerpunkte mit in das Projekt zu bringen.

All das bisher Gelernte anwenden, Ideen und Ansätze für das Dorf zugänglich zu machen und die BewohnerInnen von gemeinsam entwickelten Konzepten und Handlungsansätzen profitieren zu lassen wäre der optimale Ausgang für die Masterthesis. Wo geht das also besser als im Heimartort, dachte ich mir!

Im Laufe eines Bearbeitungszeitraums einer Abschlussarbeit können neue Erkenntnisse den Themenschwerpunkt verändern, Vorhaben werden nichtig und neue Wege entwickeln sich.

Das ist völlig normal und so kam es auch in meinem Fall. Denn es lief dann doch etwas anders als erwartet…

Projektintensivierung 2024

Mit neuen Ideen und neuem Layout startete das Jahr 2024.

Während 2022 und 2023 noch einige andere Module Teil des Studienalltags waren, wurde der Fokus nun gänzlich auf die Masterthesis gelegt.

Schreibe einen Kommentar